2.2 節 上空の地磁気を担う運動する荷電粒子

2.2.1 移動荷電粒子が他の移動する荷電粒子に及ぼす磁気作用

個々に運動している荷電粒子はその粒子の近傍に移動する局所的な磁気作用を持っています。 飛び飛びの孤立荷電粒子はとびとびの磁気作用を伴なっており一様ではありません。

定電流のように荷電粒子が一様に運動する場合には静磁場が観測が観測されて電流と磁界は比例します。 運動する荷電粒子が発生する磁気的な作用は一様な磁場では扱えません。磁力線は磁気作用が働く方向を示した架空の線で反作用をしません。「地球には地磁気があって、その磁力線が地球を取り囲んでいるので、地球は太陽から飛来する荷電粒子から守られている」と

いう説明は誤りです。地上には衝突の平均自由行程が1000分の1ミりメートルの大気の分子でみたされていて、太陽風のH+が到達しないのは地上の大気の気体分子と衝突して水素原子や水素分子となってしまうからです。太陽風のH+が伴ってきた磁気は消滅してしまいます。 荷電粒子が伴う磁気は粒子の付近では閉回路ですが遠くに作用しません。動く荷電粒子が磁気的に結合を重ねて遠くまで磁気圏が広がるのです。Van

Allen radiation beltは地磁気ではなく荷電粒子の運動とそれらの磁気的な相互作用を考えるべきです。

量子力学では荷電粒子の運動をエネルギーで扱います。よく知られているように 静電エネルギーは静電位(φ)によって与えられます。静電界の力は場所による電位変化である電界(E=gradφ)に電荷(q)を掛け算して求められます。 他方、 磁場の方向に垂直な平面上の接線方向のトルク(FL) は回転エネルギーの回転角度の変化分です。トルクが回転した量が回転したし仕事のエネルギー(Um)になります。

磁束密度(B )において運動する荷電粒子が受けるトルクは、ビオ・サバールの法則(1)式で表されます。

FL = - (qv) xB (1)

ここで、qは荷電粒子の電荷でvは荷電粒子の速度であり、Bは磁束密度です。トルクは回転運動のエネルギー(Um)のローテーション(rot)の操作で与えられます。

rot (Um) = FL = - (qv) xB (2)

そこで、ベクトルポテンシャルAを微分形式の(3)式で定義します。

B = rot A (3)

べクトルポテンシャルAは電流成分に相当します。rotAは周回方向にべクトル(A)を一周して加え合わせるとBの総量である磁束(Φ)が与えられます。 この場所にある速度v の電荷粒子の回転運動のエネルギー(Um)を考えて(4)式が与えられます。

Um= - (qv)・A (4).

(4)式の負の符号はvとAが平行になる時に、低くなるように設定しています。これは、並走する荷電粒子が磁気的に結合することを意味します。2本の導線に同じ方向に電流を流すと互いに引き合う磁気現象で示されます。ピンチ効果といって、

平走する荷電粒子が細く収縮する効果を核融合の実験で利用しています。また、アーク溶接では棒先端の溶融金属のアークが引き伸ばされるようにくびれます。

反対方向に走る荷電粒子間では反発する磁気の作用があります。 このようにして運動する点電荷に運動にエネルギーを与えるベクトルポテンシャルAが導入されました。

2.2.1.(a) 電流iと地場BとベクトルポテンシャルAの関係

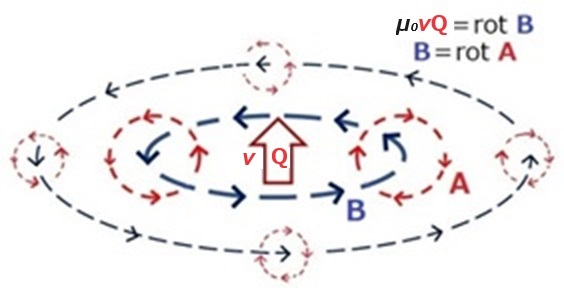

図2.2.1 に示すように荷電粒子Qの運動(i) により磁場(B)が発生し、Bを囲むベクトルポテンシャルAが存在します。 そこで、回転エネルギーとトルクの関係を考えて、エネルギーに対応するAのrotを操作すると、Bが得られます。 この運動する荷電粒子の磁気的効果は近距離力であって荷電粒子から離れるに距離の2乗に逆比例して減少します。

図2.2.1 荷電粒子の運動が発生するベクトルポテンシャルAと磁場B

2.2.1.(b) 磁石間の磁気作用は荷電粒子の運動を考えることによる理解

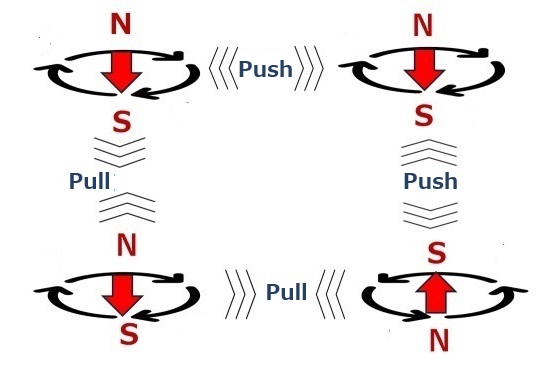

図2.2.2 に示すように2個の磁石おいて、NSの方向を上下にして縦続に配置すると両磁石の間隙には引力が働きます。 この磁気的結合を生成する上下の磁石を生成すするとした運動する荷電粒子は同じ方向に運動しています。

他方、2個磁石のNSの方向を同じにして並列に配置すると両磁石の間隙には斥力が働きます。 この磁石の間隙に反発力を生成する左右の荷電粒子の運動は反対方向です。

同じ方向に運動する荷電粒子間では引力が作用し、反対方向に運動する荷電粒子間では斥力が作用します。 超伝導体に磁石を接近させると、超伝導体の荷電粒子がその変化を防ぐように運動するので斥力が働きます。

図2.2.2 運動する荷電粒子間の磁気作用による荷電粒子が受ける磁気的作用。

2.2.1.(c) 運動する荷電粒子間の磁気作用を示すアハロノフ・ボーム効果(Aharanov-Bohm effect)

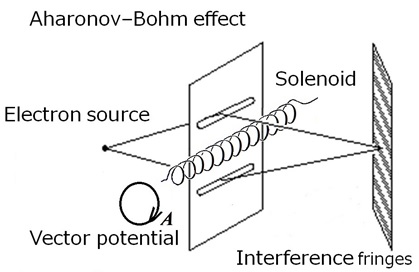

ベクトルポテンシャルAの場において電子が受ける作用を量子力学で説明したアハロノフ・ボーム効果(Aharanov-Bohm effect)があります。この効果は図2.2.3 に示すように、ソレノイドの外側で上下に通過する電子の物質波の位相は異なり、 干渉縞が現れる現象です。 ソレノイドの上下の磁界は同じですが、

磁界を発生する電流の方向が電子ビームの電子の運動方向がソレノイドの上下で反対です。並行電流がエネルギーが低くなる効果で ソレノイドの外側の上下で通過する電子の位相に相違が発生します。

図2.2.3 A-B効果:ソレノイドの外の電子流とソレノイドを流れる電流の作用

2.2.2 太陽風が地球に及ぼす影響

2.2.2.(a) 太陽の光球からコロナまでの領域における荷電粒子の運動

太陽の光球においては荷電粒子の密度が高く温度が104 Kですが、コロナの領域では電子の密度は下がり温度は106 Kに上昇します。その遷移領域である光球から3,000~10,000kmの間に 「スピキュール」という細長い突起構造が観測されています。高速で運動する荷電粒子間の磁気的結合があるので並走する同じ荷電粒子のが束になります。 そこで束になった陽子(H+)

が重力によって太陽に引き戻されて突起構造を作ります。太陽の重力から脱出する速度は太陽の質量をMs、Rを太陽の半径とすると、vescape=(2GMs/R)1/2=617.5(km/sec)です。地球に飛来する太陽風のH+の速度は太陽表面における脱出速度(vescape) からも見積もられます。重力によって上昇したスピキュール は下降します。中には上昇して放出される荷電粒子が存在ます。太陽から放出される荷電粒子の総量は毎秒100万トンと見積もられています。束になって放出された荷電粒子(H+)の大きなきな集団は磁気的結合により自己増殖して巨大な集団になり「フレア」を発生します。 フレアは磁気的結合により拡散せずに塊となって遠い惑星にも到達します。太陽からやってき荷電粒子群が磁気嵐であり、送電網を破棄したことがあります。

2.2.2.(b) 地球の自転運動で移動する地球の荷電粒子群と太陽風の荷電粒子群の作用

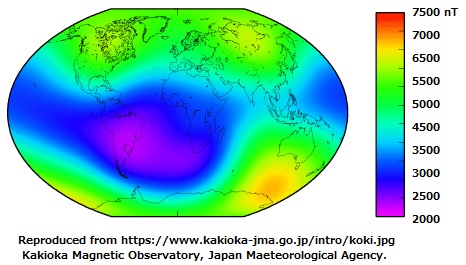

図2.2.4 に国際標準地球磁場(IGRF)による地球の地磁気の平均的な強度分布を示します。地磁気の原因として地球の荷電粒子群が地球の自転に伴い荷電粒子が運動していることがかんがえられます。

その地球の荷電粒子の速度は赤道付近が最も速く、北極および南極領域では自転速度が消失します。ところが、赤道付近に地磁気が弱くなった広い領域があります。

中緯度から高緯度にかけては地磁気の強い領域があます。最も地磁気の強い領域は中緯度と高緯度の境界付近でにあります。何故、赤道付近の地磁気が弱いのでしょうか。

地磁気には地球内部の荷電粒子の運動だけではありません。 地球の内部の荷電粒子の運動が発生する磁気は遠くまで作用しません。上空には太陽風の荷電粒子(H+)群の運動していて、運動する荷電粒子が連鎖して地球から離れれても磁気を惹起します。

図.2.2.4 地球の地磁気の平均的な分布と時間変化(データ;2005年国際標準地球磁場(IGRF))

2.2.2.(c) 太陽風の荷電粒子群と地球の大気の相互作用

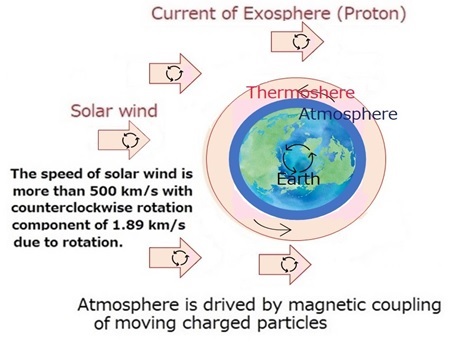

太陽は日光により輻射熱を与えるだけではない。太陽風の質量を持ったH+が大気に衝突して大気の東西方向の移動を引き起こします。太陽風のH+は太陽の自転により反時計回転方向の回転運動の成分を伴っています。 地球の東の横側を通過する荷電粒子のH+は反時計回転方向に自転する地球の荷電粒子と磁気的に結合します。 地球の西の横側を通過する太陽風のH+は地球の荷電粒子の移動とは」反対であり、磁気的に反発します。 こうして、太陽風の反時計回転運動の成分が地球の内部の荷電粒子の回転と結合して地球全体として上空の大気を自転より速く西から東に移動させます。

そこで、西側の気象が東側に移動しています。 なお、地球の中緯度では偏西風が吹きますが、昼半球の赤道付近の上空の大気は太陽風の直撃を受けて歯車がかみ合う仕組みで大気を時計方向に駆動します。つまり、貿易風が地球の自転と逆の方向に東から西に吹きます。

図2.2.5 地球の上空の大氣の分子やイオンに及ぼす太陽風の影響

(地球全体では西側の気象を東側に移動し、赤道付近の昼半球では東から西に貿易風が吹)

2.2.2.d 地磁気静穏日における地磁気の日変化

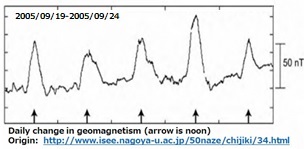

地磁気は幾つかの要因があり、その要因は数時間~数万年と様々なの変化の周期を持っています。その地球の磁場の変化の中に1日の周期で規則正しく変動する地磁気の日変化があります。この現象が明瞭に観測されるのは、 地磁気の乱れ)が小さな地磁気静穏日です。 図2.2.6 に北緯1345にあるガム島で測定された地磁気の日変化を示します。

図 2.2.6 ガム島で測定された地磁気の日変化

ガム島で測定された地磁気は正午頃に地磁気の僅か 0.1%程度(50nT)ですが明確に増加します。これは正午頃に反時計回転方向に回転成分を持つ太陽風のH+が正面から照射されると上空の荷電粒子を時計回転方向に駆動して地球の自転に伴う地磁気を弱めます。

ところが、太陽光の紫外線などの照射により上空の大気を電離して発生した自由電子が増加してH+を減少させて地磁気を弱める効果を減らしますので地磁気を増加させます。このように地球の荷電粒子の運動と太陽風の荷電粒子の運動の相互作用しています。

正午頃に反時計回転方向に回転成分を持つ太陽風のH+が正面から照射されると上空の荷電粒子を時計回転方向に駆動して地球の自転に伴う地磁気を弱めます。

他方、太陽光の紫外線などの照射で上空の大気を電離して発生した自由電子がH+と結合して地磁気を弱める効果を減らします。こうして、地磁気が僅かに増加する日変化が説明できます。

このように地球の荷電粒子の運動と太陽風の荷電粒子の運動の相互作用しています。

目次へ -2.2-